几个纵队能吃掉一个整编师? 粟裕用五次战役解出的战力换算题

你可曾想过,解放战争的胜利密码里藏着一道“战力换算题”?

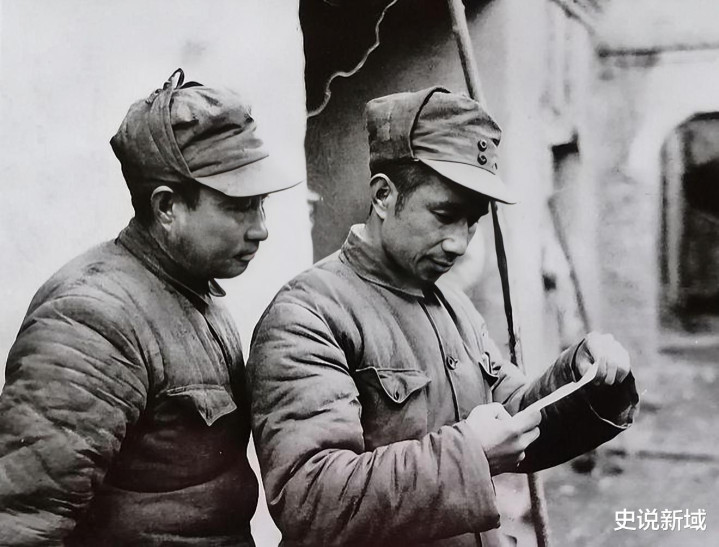

当粟裕用三个纵队围歼张灵甫、五个纵队硬啃胡琏时,他不仅是在打仗,更像在解一道关乎生死的战力换算题——用最少的兵力撬动最大的战果。

这道题里没有标准答案,却藏着现代人都该懂的“资源管理哲学”:如何在资源有限时,把一手普通牌打成王炸?

“三倍定律”:粟裕的歼灭战底层逻辑

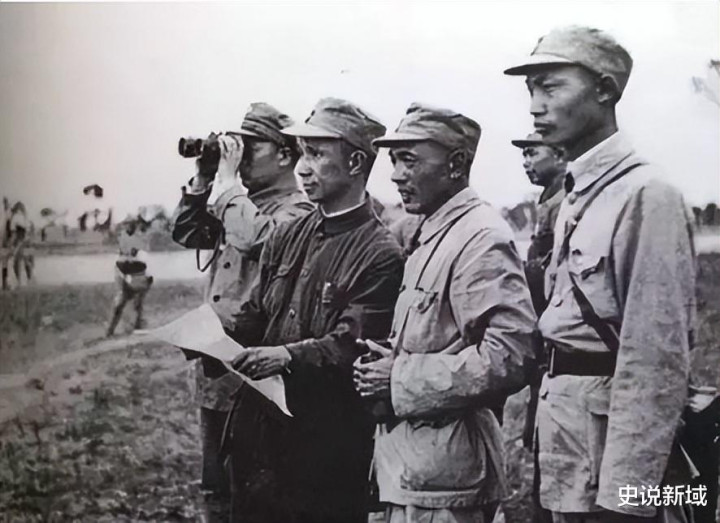

1947年的孟良崮战役,粟裕用五个纵队包了张灵甫整编74师的“饺子”,看似兵力碾压,实则暗藏玄机。

整74师三万人马盘踞山地,华野攻击部队实际投入的不过三十个团,与敌兵力比仅三比一。

这数字背后是粟裕的“战场经济学”:在火力悬殊的年代,三倍兵力是围歼敌军的生死线。

但这条定律绝非铁律。

1948年豫东战役,粟裕带着七个纵队硬啃区寿年兵团,看似稳操胜券,却因黄百韬突然杀到险些翻车。

关键时刻,他竟用三个半纵队顶住三路援军,硬生生从夹缝中撕下五万敌军。

这种“极限操作”像极了现代创业公司——资源永远不够用,但高手总能在动态平衡中找到突破口。

王牌与杂牌:华野的“战力换算器”

莱芜战役中,李仙洲兵团两个军七万人被五个纵队吃掉,看似“亏本买卖”,实则暗藏粟裕的精准评估:杂牌军第46军士气涣散,战斗力打七折;重建的第73军更是“纸老虎”。

这种对敌我战力的动态换算,堪比今天的商业竞品分析。

反观南麻战役,粟裕手握四个纵队却啃不动胡琏的整11师。不是兵力不足,而是错估了“土木系”的含金量——整11师不仅满编三万人,还自带两千座地堡。

这场“滑铁卢”给现代人上了一课:面对硬核对手,别迷信经验公式,得随时切换算法。

时间变量:歼灭战的“保质期”

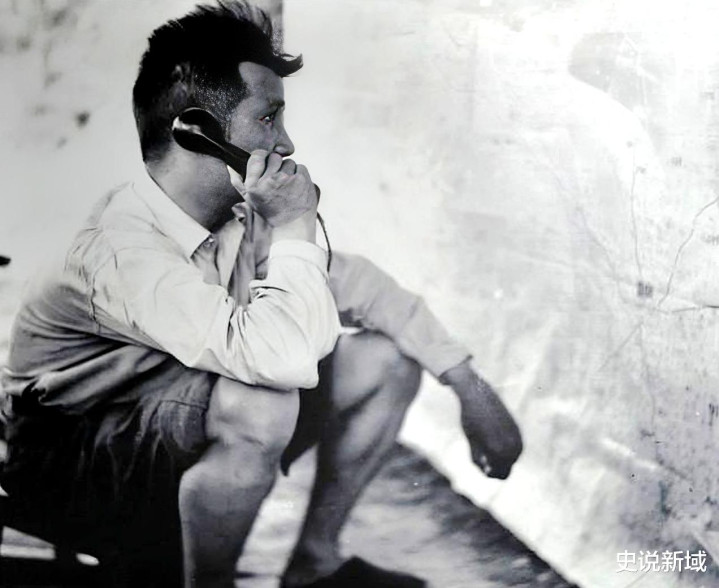

豫东战役第三阶段,粟裕围住黄百韬却被迫撤军,不是打不过,而是“时间不够用了”。

邱清泉的援军像滴滴加价般不断迫近,每拖延一小时,胜算就暴跌10%。

这揭示了解放战争最残酷的真相:歼灭战是有“保鲜期”的。

沙土集战役则展示了另一种智慧。面对杂牌整57师,粟裕用三个纵队闪电突袭,三天结束战斗。这种“快闪式歼灭”像极了互联网公司的敏捷开发——用最小资源在窗口期解决问题。

正如他在战后总结:“打杂牌要像吃西瓜,快刀切开,慢了汁水就流光了。”

动态博弈:粟裕的“资源调配黑科技”

粟裕最擅长的,是把纵队当乐高积木用。豫东战役中,他用3纵、8纵佯攻开封钓出区寿年,转头用1纵、4纵、6纵组成“铁三角”实施绞杀。

这种“模块化作战”堪比现代物流系统的智能调度——哪里需要攻坚,哪里需要阻援,算法实时优化。

更绝的是他的“兵力信用卡”策略。孟良崮战役时,1纵一边主攻张灵甫,一边分兵阻击黄百韬,相当于一张信用卡刷出两笔消费。

粟裕的秘诀在于“信用额度”计算:每个纵队必须保留20%的预备队,既能应急又能放大战力。这种精算思维,让华野始终保持着“用三个纵队打出一个半纵队效果”的恐怖效率。

历史照进现实:资源困局下的破局智慧

今天重读这些战例,最震撼的不是歼敌数字,而是粟裕面对资源困局时的破局思维:

精准评估:像分析财报一样拆解对手实力,杂牌军是“现金流紧张的小公司”,王牌师是“重资产巨头”;

动态调配:把有限资源捏合成“变形金刚”,既能集中攻坚又能分散阻援;

时间管理:每个决策都带着倒计时,超时立即止损。

当我们在职场抱怨“人手不够”时,不妨想想粟裕用三个纵队啃下整编师的魄力——资源从来不是胜负的关键,把资源用到极致的智慧才是。就像他在豫东战役撤军时说的:“打不赢就换个战场,但手里的牌永远要算清倍数。”

【参考资料】:《粟裕传》(当代中国出版社)、《豫东战役研究》(军事科学出版社)、《华东野战军战史》(解放军出版社)、《孟良崮战役全纪录》(中共党史出版社)、《解放战争中的运动战》(军事科学出版社)、《粟裕军事文集》(中央文献出版社)、《中国共产党简史》(中共党史出版社)、《中国人民解放军战史简编》(国防大学出版社)。